はじめに

隠れデジタルデバイド ~見えない14%の存在~

「デジタルデバイド」という言葉を聞いて、何を想像するだろうか?

多くの人は、スマートフォンを使いこなせない高齢者や、経済的な理由でインターネットにアクセスできない困窮者の姿を思い浮かべるだろう。確かにそれは重要な問題だ。

しかし、現代社会には、それらとは質の異なる、より根深く見過ごされているデジタルデバイドが存在する。

彼らはスマートフォンを持ち、一見すると社会に溶け込んでいる。だからこそ、その困難は統計には表れず、支援の対象としても認識されにくく、私たちの意識の外に置かれているのだ。

彼らとは誰か?「隠れデジタルデバイド」とはどんな存在なのか?

彼ら(隠れデジタルデバイド)とは「境界知能」という認知特性を持つ人々である。

彼らは知的障害とは診断されず、日常生活を(一見)普通に送ることができる。

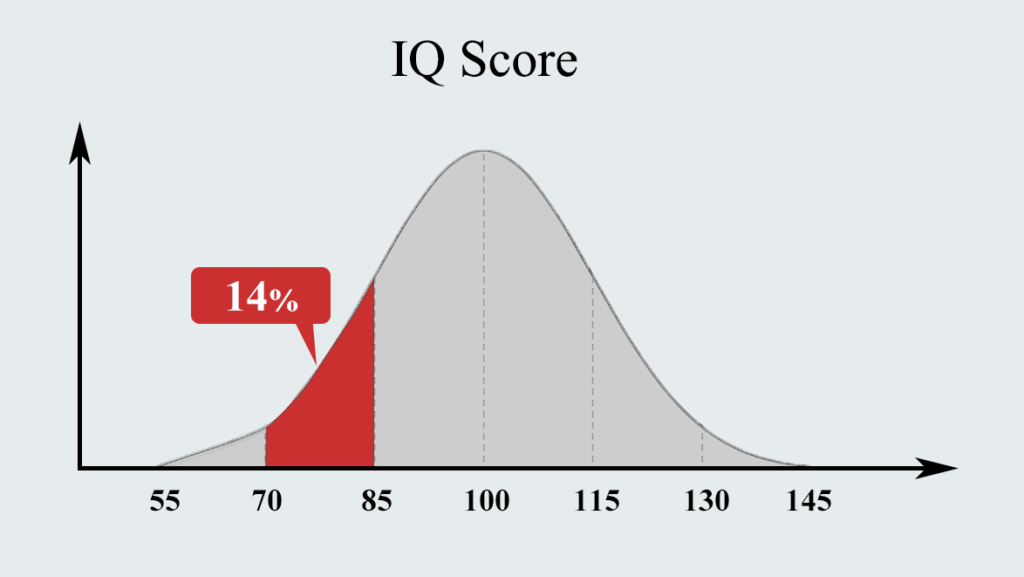

しかし、人口の約14%(7人に1人)にも上ると推計される彼らは、複雑化するデジタル社会において、構造的に極めて脆弱な立場に置かれている。彼らは、社会から”見えない存在”であり、「永遠の14%」として、どの時代、どの国にも存在し続けている。

IQの正規分布に基づくと、境界知能とされる層(IQ 70-84)は統計的に人口の約14%を占めると推計されており、この比率は社会構造や時代によらず普遍的に存在すると考えられるのだ。

本稿の目的は、なぜ彼らが現代デジタル社会において「極めて危険な状態」にあるのか、そしてなぜ既存の対策(教育や啓発)が「(むしろ)有害」でしかないのかを解き明かすことにある。

その上で、彼らを守るための唯一の「構造的」解決策を提示したい。これは、単なる技術論ではなく、社会のあり方そのものを問う試みである。

第1章

フォレスト・ガンプとチャーリー・ゴードンの絶望

~ 自己責任論の残酷さを考える~

現代のデジタル社会を支える「常識」の一つに、「自己責任」がある。インターネットは、知識、エンターテイメント、ビジネスチャンスに満ちた「自由」な空間である。

だからこそ、

- ――そこで何が起きても

- ――巧妙な罠(わな)に足を踏み入れたとしても

最終的には利用者自身が判断し、責任を負うべきだとされている。一見すると、これは「自由」と表裏一体の、当然の原則のように聞こえる。

だがしかし、想像してみて欲しい。 我々の愛する、フォレスト(『フォレスト・ガンプ』)や、チャーリー・ゴードン(『アルジャーノンに花束を』)が、現代のスマホ社会というジャングルに放り出されたら、どうなるだろうか?

フォレストは、あの純粋さで「ナイジェリアの王子」からの困窮を訴えるメールを100%信じ、「人助けだ!」と全財産を振り込んでしまうだろう。そして、「おめでとうございます!」というSMSのリンクを疑いなくクリックし、個人情報をすべて差し出すだろう。

チャーリーは、「賢くなりたい」という切実な願いから、「誰でも簡単に高収入!頭が良くなる!」と謳う怪しい情報商材に、けなげにもなけなしのお金を注ぎ込こんでしまうだろう。「ウサギの足」のお守りよりも、遥かに高く、悪質な罠に。

これは単なる「想像」ではない。今、この瞬間も、私たちの社会には「何百万人」という規模で、現代のガンプやチャーリーが存在しているのである。

そして、私たちは無意識のうちに、ある種の幻想を抱いているのではないだろうか?その幻想とは、映画『フォレスト・ガンプ』に描かれたような幸運への期待だ。主人公のガンプは、知的なハンディキャップ(境界知能に近い特性)を持ちながらも、その類まれな純粋さと誠実さ、そして周囲の(奇跡的な)善意によって、数々の困難を乗り越え、成功を掴む。私たちは、デジタル社会という「ジャングル」に放り出された「永遠の14%」の人々も、ガンプのように、その純粋さゆえに何とか生き延びられるはずだ、と無邪気に信じてはいないだろうか?

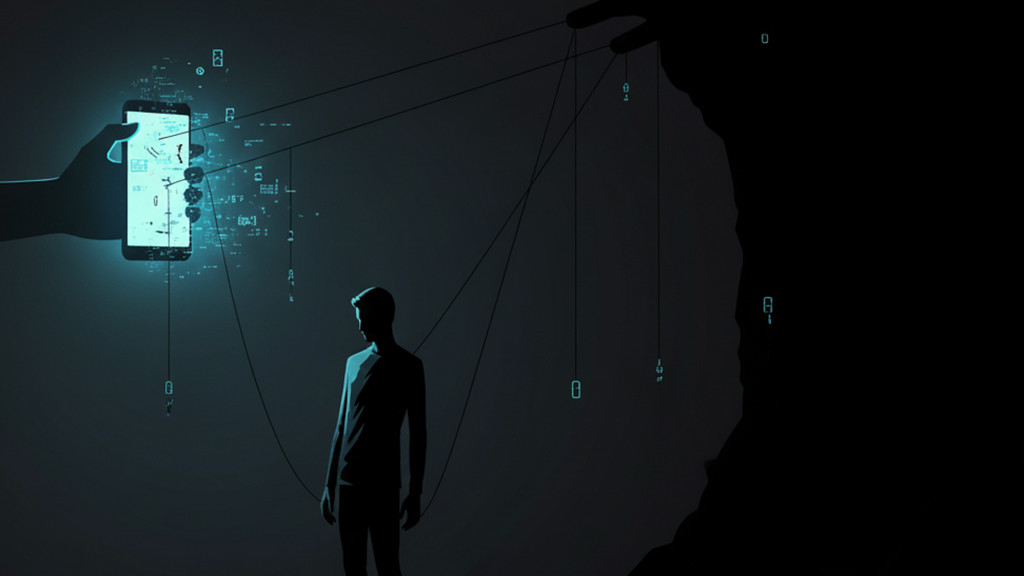

しかし、現代のガンプやチャーリーに映画のような「幸運」は訪れない。「オープンなスマートフォン」という道具は、彼らの純粋さや特性を、匿名の悪意(=詐欺師、犯罪組織)が容赦なく利用するための「最高の入口」と化してしまっている。

それは、彼らを詐欺の「被害者」にするだけでなく、社会に害をなす「闇バイト(=強盗や詐欺の実行犯)」へと、構造的に転落させてしまう危険すら孕んでいるのだ。

彼らに「自己責任(=ガンプの幸運を祈れ)」を期待するのは、彼らを「搾取と犯罪の構造」の真っ只中に、無防備なまま放置することと同義なのである。

それは「自由」の名の下に行われる、極めて残酷な行為と言わざるを得ない。

第2章

「善意で舗装された道」と「その道の先にあるもの」

~チャーリー・ゴードンの場合~

「自己責任」の名の下に脆弱層を放置することが残酷であるとしても、社会は手をこまねいているわけではない、という反論があるだろう。

「彼らを教育し、啓発すれば良いではないか」――

社会全体でデジタルリテラシーを高め、巧妙化する詐欺の手口を教え、注意を促す。これは一見、当然行うべき「善意」の対策に見える。しかし、その「善意」で舗装された道の先に、一体どんな「未来」が待っているのだろうか?

その問いを考える上で、ダニエル・キイスの名作『アルジャーノンに花束を』の主人公、チャーリー・ゴードンの物語は、痛烈な示唆を与えてくれる。彼の人生こそ、「善意」がいかに悲劇的な結末を招きうるかを示す、一つの典型例だからだ。

チャーリーの母親は、知的障害(あるいは境界知能)を持つ息子チャーリーの「ありのまま(特性)」を受け入れられなかった。「この子を普通にしたい」という(歪んだ)愛情と世間体から、彼女は「やればできる」と信じ、チャーリーに達成不可能な学習を強制し、効果のない治療を受けさせた。彼女の「善意」は、チャーリーの「個性」を否定する「暴力」となり、彼の心に深い傷を残した。

現代社会が行っている「啓発」や「スマホ教室」は、この「チャーリーの母」の構造と驚くほど似ていないだろうか?

社会(=母親)は、脆弱層(=チャーリー)の「認知特性(境界知能)」という変えられない現実から目をそらす。そして「(我々“普通”のように)努力すれば詐欺は見抜けるはずだ」「学べば使いこなせるはずだ」と、「個人を変えよう」と(善意で)圧力をかける。

しかし、その「啓発」を理解し、実行することが彼らの特性にとって極めて困難であるという事実は無視される。結果、彼らは「できない」自分を責め、「努力不足」というレッテルを貼られ、精神的に追い詰められていく。

さらに、この構造的な「暴力」は、「経済的な搾取」と密接に結びついている。『アルジャーノン』において、チャーリーの母親が藁にもすがる思いで頼った「悪徳医者」を思い出してほしい。彼らは、効果のない治療を高額で施し、「少しずつ良くなっている」と母親に偽りの安心感を与え、金銭を搾取した。

現代のスマートフォン販売の現場で起きていることも、これと酷似していないだろうか?高齢者やその家族の「社会から取り残されたくない」という切実な願い(=弱み)につけ込み、「これが普通ですよ」「最新機能で安心ですよ」と、彼らにとっては不要(かつ極めて危険)な「最新・高機能・高額」なスマートフォンを売りつける。

それは彼らを「デジタル社会の一員」にしたように見せかけて、実のところ、悪意ある「ジャングル」に丸腰で放り込む行為に他ならない。

そして、この問題の根底には、もう一つ、「ニーマー教授」に見られるような、強者側の傲慢さが存在する。

チャーリーに手術を施したニーマー教授は、彼を対等な人間としてではなく、「自分が賢くしてやった実験動物」「自分の偉業を証明するための作品」としか見ていなかった。彼は、「手術前のチャーリー」が持っていた「ありのままの人間としての尊厳」を全く理解していなかったのだ。

翻って、我々「デジタル強者(エリート)」は、ニーマー教授になってはいないだろうか? 我々は、「スマホを使いこなせない」脆弱層を、無意識のうちに「(自分たちより)劣った存在」「教育してやらなければならない対象」と見下してはいないだろうか?

彼らが持つ「(我々とは違う)認知特性という個性」を理解しようとせず、「(我々と同じように)努力すればできるはずだ」と、彼らの「ありのまま」を否定してはいないだろうか?

我々が「善意」で提供する「啓発」の根底に、このような「上から目線の傲慢さ」

――すなわち、「我々の価値観(=デジタルスキル)こそが絶対であり、それに到達できない者は劣っている」という無自覚な選民思想――が潜(ひそ)んでいるとしたら…。

それこそが、「啓発」という名の「努力の押し付け(=善意の暴力)」を生み出し、「個人」を無理やり変えようとする「アルジャーノン」の悲劇に繋がる、真の根源なのかもしれない。

結論として、「善意」で舗装されたはずの「教育」や「啓発」の道は、チャーリー・ゴードンの場合、そして現代の「隠れデジタルデバイド」層の場合においても、真の解決には至らない。

なぜなら、その道自体が、「個人への変容の強制」という暴力と、「強者の傲慢さ」という根深い構造的問題を内包しているからである。その道の先に待つ「未来」は、彼らにとって決して明るいものではないだろう。

第3章

「“真の”ビッグブラザー」

さて、「自己責任」も「教育」も脆弱層を守る解決策にはならない、むしろ有害ですらある。では、どうするのか?

ここで、「オープンなインターネット」とは物理的に分離され、ブラウザやアプリストアのような危険な入口が排除され、厳格な本人認証によって守られた「安全なデバイス」と「閉域ネットワーク」――このような「構造改革」を提案すると、必ずお決まりの批判が、まるで条件反射のように飛んでくるだろう。

「国家が管理するのか!」「閉鎖的なネットワークだと?」「プライバシーはどうなる!」「それはジョージ・オーウェルが描いた『1984年』の世界、ビッグブラザーそのものではないか!」と。

しかし、そうではないのだ。

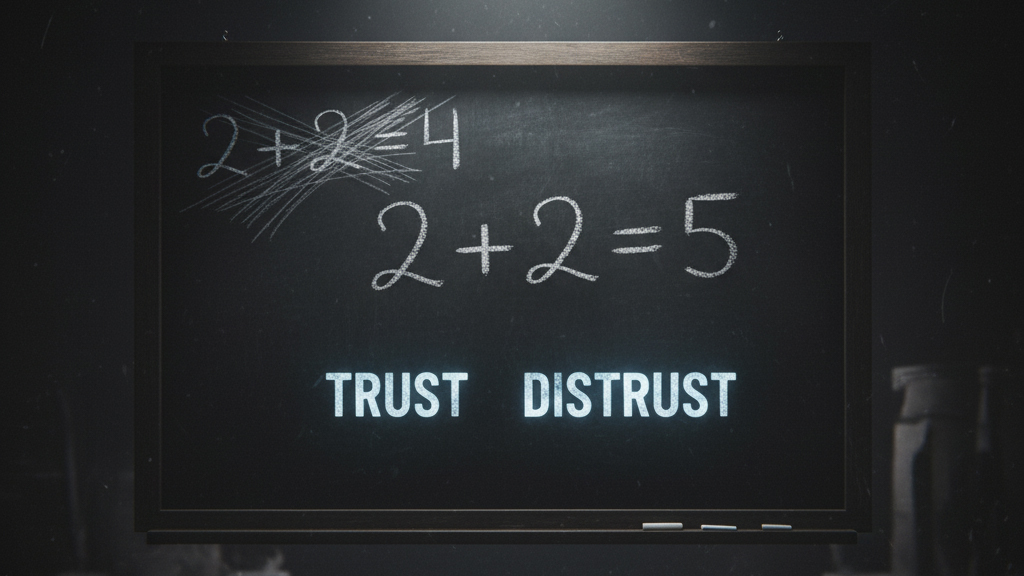

オーウェルが『1984年』で描いた「ビッグブラザー(党)」による支配の本質とは、単なる「監視」ではない。それは、国民に「ダブルシンク(二重思考)」――「戦争は平和である」「自由は隷従である」といった完璧な矛盾――を同時に信じ込ませ、思考を麻痺させ、システムに従えない者を思想犯として「消去」する全体主義のシステムである。

翻って、今のデジタル社会の「構造」は、どうだろうか?

我々(特に、本稿が問題視する「隠れデジタルデバイド層」=境界知能の人々)は、この社会構造から、まさに「ダブルシンク」を強制されているのではないか?

- 【信念1】「インターネットは“善”であり“必須”である」 「スマホは便利だ!生活に不可欠だ!これを持たないと社会から取り残されるぞ!(だから、“全員持て”)」

- 【信念2】「インターネットは“悪”であり“危険”である」 「スマホは危険だ!詐欺師や犯罪者がうようよしているぞ!常に疑え!騙(だま)されるな!(だから、“自己責任”で使え)」

「絶対に信じろ(使え)」と「絶対に疑え(自己責任)」。この完璧な矛盾を同時に実行することを、社会は脆弱層に求めている。しかし、彼らの「認知特性」にとって、この「ダブルシンク」を常に正しく実行し続けることは不可能に近い。

その結果、「失敗(=騙される/犯罪加担)」した者はどうなるか?

「(ダブルシンクができない)お前が悪い」と「自己責任」の名の下に断罪され、逮捕されて社会から「消去」されたり(=社会的な死)、全財産を失って生活基盤を破壊されたり(=経済的な死)するのである。

「システム(矛盾)に従えない者を排除する」

この今の構造そのものこそが、オーウェルが描いた、最も「タチが悪いビッグブラザー」と呼ぶべき、見えざる全体主義システムではないのか?

我々が提案する「安全な構造」を「ビッグブラザー」だと批判する人々は、この“真の”ビッグブラザーの存在から目をそらしているだけではないだろうか。

おわりに

“安全な構造”こそが“反(アンチ)・ビッグブラザー”である

本稿で明らかにしてきたように、「オープンなスマホ社会」がもたらした「自由」は、「強者」にとっては恩恵であったが、「弱者(=隠れデジタルデジタルデバイド層=永遠の14%)」にとっては危険そのものであった。

- 彼らに「自己責任」を求めることは、「フォレスト・ガンプ」の幻想であり、残酷な行為である。

- 彼らを「教育(啓発)」で変えようとすることは、「チャーリーの母」や「ニーマー教授」のような善意の暴力であり傲慢さであり、アルジャーノンの悲劇を招くだけである。

- そして、この「自己責任という名のダブルシンク」を強要し、従えない者を「消去」する今の社会構造こそが、「“真の”ビッグブラザー」なのである。

ならば、答えは一つしかない。

「個人を変えるな。環境(構造)を変えろ」

本稿が提案する「物理的に分離され、危険な機能が排除され、厳格な本人認証によって守られた安全なデバイスと閉域ネットワーク」という「構造改革」は、「ビッグブラザー」ではない。重要なのは、これが既存の「自由なスマートフォン」や「オープンなインターネット」を規制したり、置き換えたりするものではない、という点だ。

それは、あくまでもう一つの選択肢として、社会で最も脆弱な「永遠の14%」を「真のビッグブラザー(=自己責任という名の抑圧)」から「守る」ための、「物理的なシェルター(聖域)」であり、「人道的な防衛インフラ」なのである。

社会の脆弱層が悪意ある組織に利用されることを防ぎ、国民に安全な情報を提供し、悪意ある通信(詐欺、犯罪教唆など)から守ることは、国家の根幹を揺らがしかねない脅威に対処する、現代における重要な「安全保障」の一環と言えるだろう。

彼らを「監視」するのではない。彼らの「ありのまま」を肯定し、彼らが「詐欺に怯えることなく」「犯罪者にさせられることなく」、尊厳(そんげん)を持って生きていける「構造」を提供すること。それこそが、唯一の人道的な「答え」である。

ここで、ジョン・ロールズが提唱した「無知のヴェール」の思考実験を適用してみよう。もし私たちが、自分がデジタル社会において「強者」として生まれるか、「弱者(隠れデジタルデバイド)」として生まれるか全く分からない状態で、社会のあり方を選択するとしたら、果たしてどちらを選ぶだろうか?

「自由」の名の下に弱者が搾取されるリスクを放置する社会か、それとも(たとえ一部の利便性と引き換えになったとしても)誰もが最低限の安全を保障される「シェルター」が存在する社会か。答えは明白ではないだろうか。

「何もしない(=現状維持)」という選択肢が、ヴェールの向こう側から見た時に、実は最も非倫理的な選択となり得るのだ。

このような、国家規模の「安全な構造」を設計し、実装し、運用するために必要なリソース、技術力(ハードウェア、OS、クラウド、AIの垂直統合)、そして(願わくば)哲学を持つ存在は、世界広しといえども、ごく少数に限られるだろう。

なお、この「安全な構造」を社会インフラとして経済的に持続可能にし、技術提供者や関連産業にもインセンティブをもたらす具体的な実装モデル(ビジネスモデル、ステークホルダー・マネジメントを含む)についても詳細な考察があるが、本稿の主眼は、その必要性と哲学的根拠を提示することにある。 情報を「アクセス可能で有用」にするという使命は、まずそれを「安全」にすることから始まるべきではないか。

「Don’t be evil(邪悪になるな)」――

この言葉を真に実践する道は、脆弱層を自己責任の荒野に放置することではなく、彼らのために「安全な構造」を築くことにあると、私は確信する。それは、単なるビジネスチャンスを超えた、次世代の社会基盤を定義する、歴史的な責務と言えるかもしれない。